アーカイブ

コンサルブログを更新しました。<EMC設計・配属新人がやるべきこと関連>

コンサルブログを更新しました。

EMC対策、配属新人にとって先ずやるべきことは・・・

当社はPD適用(基礎編・実践編)とSD適用(基礎編・実践編・差動編)をEMC関係の方々に、EMC対策・EMC設計で先ずやるべきこととして紹介しております。ユーザーの方々はSimツールを使ってそれらのノイズ低減効果を体験して頂けます。

EMC技術解説を更新しました。<ESD試験の不具合原因>

EMC技術解説を更新しました。

“33. ESD試験で被試験機に不具合発生・・・原因は火花放電の高周波成分➡IC故障“

ESDガンによる被試験機に対する気中放電や、ESDガンでの接触放電でも被試験機内で2次的な火花放電を生じた場合は、その火花放電により試験機内の回路基板のGND電極と各ラインとの間でより大きいdV/dtをもつパルス状のノイズが生じているのではないかと考えております。

EMC技術解説を更新しました。<ESD試験対策関連>

EMC技術解説を更新しました。

32. 物理屋が出番?ESDガンの特性はやっぱり物理的

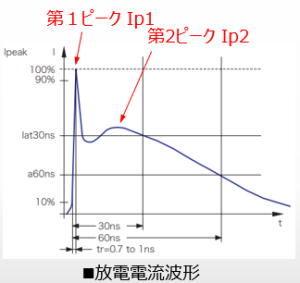

ESD試験(IEC-16000-4-2)で示される放電ガンの電流特性のグラフを観ますと、第2ピークの時間帯は電流変化が比較的小さくなっており、極めて短時間に電力が注入されることによるアーク放電ではないかと思われます。これに対し、第1ピークはグロー放電として発光を伴う火花放電を生じたと考えられます。

EMC技術解説を更新しました。<GND電極パターン設計関連>

EMC技術解説を更新しました。

”電源・信号ラインに対向するGND電極の幅は広い程よい、って本当?”

伝送路におけるGND電極パターンを広くしてGND電極全体を0Vに近づける、というのは現実とは異なる考え方なのです。そもそも活線側に信号(高周波)や電源の電圧がかかっているのにその対向側が常に0Vという考え方は電気回路学のような伝送路の長さ・形状を考慮しない回路モデルの考え方であって、その考え方をそのまま現実の回路に当てはめるのは適切ではないのです。

少し話題がズレますが、活線とGNDとはそれぞれ異なる方向に電流が流れるという考え方から、活線とGND間には所謂“フレミング左手の法則の力”による斥力が生じていると考えている方も居られるようですが、前述したように活線とGNDには異なる極性の電荷が移動することからそれらの電荷による“クーロンの法則の力”(引力)が働くので、先ほどの斥力はキャンセルされるとも言えるのです。理屈っぽい話になりましたが、結局のところ、実際の活線とGNDの間には引力も斥力も存在しません。

コンサルブログを更新しました。<雷サージ・ESD試験関連>

コンサルブログを更新しました。

ESDサージ・雷サージ・・・何が起きているのか、ご存知?

対象機器にサージを印加した時に何が生じているのだろう?という疑問を抱いても、やはりそのサージに対する電気的、物理的な技術や知識がないと考察することはできません。でも大抵は対策活動を続けていればいつか“ナントカなる”という信念で頑張られる方が多いでしょう。

オンラインセミナーを開催致します。<2024/8/30(金)13:00~ 16 : 30>

当社がご提案しております、EMC設計のDXとしてMBD (1D-CAE)、PD適用とSD適用、更に回路基板設計における意味ある検図プロセス(WD)をご紹介するセミナーを開催致します。

開催日時は 2024/8/30(金) 13:00~16:30 です。

お申し込みはアイアール技術者教育研究所様の申し込みサイト(下記リンク)よりお願いします。

<ノイズ解析を反映できるEMC設計プロセス《試作段階から無駄を省くシミュレーション適用》(セミナー) | アイアール技術者教育研究所 (engineer-education.com)>